第5回

歯と口の病気(4) むし歯ってどんな病気?

むし歯は歯を失う原因の1つです。痛くないからとほうっておくといつの間にか歯を失うことになりかねません。どの年代でも気をつけたい病気です。

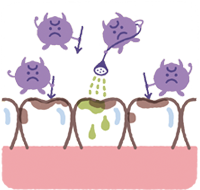

むし歯ができるまで

むし歯菌に感染すると、むし歯菌が食べかす(糖分)をエサにして、歯の周りにネバネバしたプラーク(歯垢)を作る。

むし歯菌がプラークのなかでさらに増殖し、酸を出して歯の表面を溶かす。

溶けた歯の表面は、最初はだ液の作用で修復されるが(再石灰化)、これが追いつかなくなってむし歯になる。

むし歯の進み方

要観察

- 状態

- 歯の表面のエナメル層が白く濁ってくるか変色がある

- 症状

- 痛みはない

- 治療

- 歯みがきの徹底とフッ化物の使用などで元に戻る可能性がある

初期

- 状態

- 歯の表面のエナメル質だけが溶けた状態

- 症状

- 自覚症状がなく、気がつかない人が多い

- 治療

- 削るかどうかは、歯の状態や歯科医の判断で変わる

中期

- 状態

- 象牙質(ぞうげしつ)にむし歯が達した状態

- 症状

- 冷たいものや甘いものがしみる

- 治療

- むし歯の部分を削って除去し、詰めものをする

後期

- 状態

- むし歯が神経(歯髄:しずい)に達して炎症を起こした状態

- 症状

- ズキズキと激しく痛む

- 治療

- むし歯部分を大きく削り、歯髄を取り除く。さらに根管(こんかん/歯髄の入っている管)を十分に消毒する

末期

- 状態

- 歯髄が死んでしまい、放置すると歯根の先が化膿する

- 症状

- 歯髄が死ぬため、歯の痛みはなくなる

- 治療

- 多くの場合、抜歯することになる

どうやってむし歯を予防するの?

食べたら歯みがき

とくに、寝る前の歯みがきを念入りにしましょう。

みがき残しのない正しい歯みがきを実践

歯医者さんで正しい歯みがきについて教わりましょう。

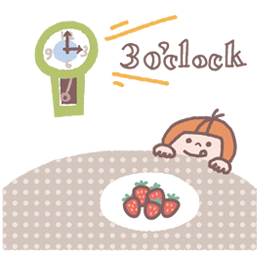

「だらだら食べ」をしない

食べる頻度が多くなると、だ液の修復作用が追いつかなくなってむし歯になりやすくなります。決められた時間に規則正しく食べましょう。

よくかんでだ液を出す

だ液には洗浄・殺菌効果、歯の修復作用があります。

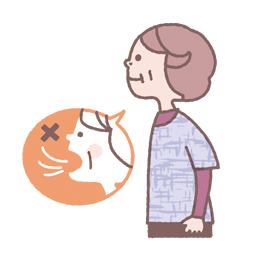

口呼吸をしない

口呼吸は口の渇きにつながり、だ液の洗浄作用を低下させます。鼻呼吸を意識しましょう。

フッ化物でむし歯の予防効果が高まります!

フッ化物(フッ素)は、歯を強くして、むし歯になりにくくする薬です。歯医者さんと相談して、ぬってもらいましょう。また、毎日の歯みがきでは、フッ化物入りの歯みがき剤やフッ化物の洗口剤(マウスウオッシュ)も取り入れながら、むし歯を予防しましょう。

その他のお口のトラブル

不正咬合(こうごう)

歯並びが不ぞろいで、上下の歯がきちんとかみ合わない状態。むし歯や歯周病、顎関節症(がくかんせつしょう)などの原因となるほか、頭痛、肩こり、腰痛などを引き起こすこともあります。

対処法

歯列矯正が代表的。治療は開始時期や方法が人によって違うほか、一定の期間と費用がかかります。歯医者さんにきちんと相談しましょう。

顎関節症

あごの関節に不具合が生じ、あごが痛む、あごを動かすとカクンと大きな音がするなどの症状が出ます。歯ぎしりや食いしばり、またストレスなどが原因とされ、比較的若い女性に多く見られます※。

※厚生労働省「平成28年歯科疾患実態調査結果の概要」

対処法

あごに悪い習慣やくせを修正する、上手にストレスを解消するなどのセルフケアのほか、理学療法やマウスピースによる治療もあります。

ドライマウス

だ液が少なくなり、口のなかが乾いてしまう状態です。症状は、口のなかがネバネバする、口臭がする、食べものが飲み込みにくいなど。むし歯や歯周病を発症・悪化させてしまいます。

対処法

よくかんで食べる、禁煙する、飲酒を控える、ストレスを解消するなど、生活習慣を見直しましょう。だ液の分泌をよくするマッサージも効果的です。

知覚過敏

歯ぐきで隠されていた歯の敏感な表面が出てきて、冷たい食べものを食べたときなどに、歯がしみたり、痛みを感じたりします。歯周病や加齢により歯ぐきが下がること、歯ぎしりなどが原因です。

対処法

しみるからと歯みがきを避けていると症状が悪化することがあります。やわらかめの歯ブラシを使う、ぬるま湯で口をすすぐなどで痛みを軽減し、ていねいな歯みがきを心がけましょう。知覚過敏に対応している歯みがき剤を使うなども、痛みを軽減するコツです。

食塩のとりすぎは、高血圧をはじめさまざまな病気のリスクを高めます。健康に長生きするためには減塩が欠かせません。減塩は少しの工夫で、なおかつおいしく行うことができます。ぜひ、減塩をはじめましょう!